发布日期:2025-08-21 15:56 点击次数:154

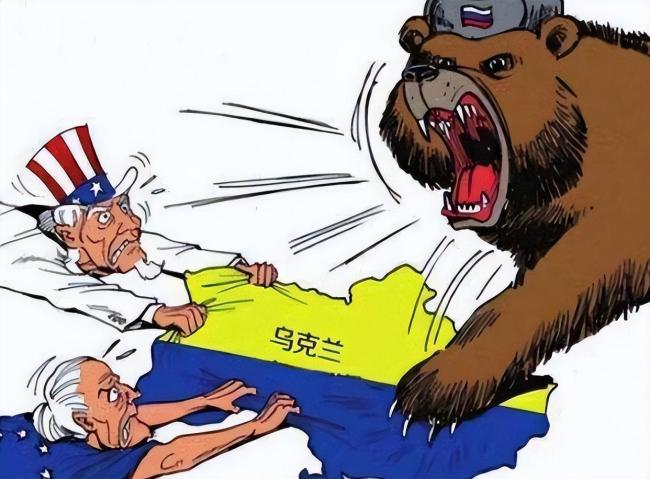

美俄峰会在即,王云飞:乌不愿失去美支持 地缘政治博弈加剧!2025年8月15日,美俄首脑即将在阿拉斯加举行峰会的消息震动了国际舆论场。这场备受关注的会晤被视为俄乌冲突进入第四年后的“破局时刻”,但其背后暗藏的博弈逻辑与地缘政治风险同样引发广泛争议。从美国白宫到克里姆林宫,从基辅到布鲁塞尔,各方势力的角力加剧了这场危机的复杂性。

美俄峰会之所以引发如此高关注度,不仅在于其可能对乌克兰危机的直接影响,更在于其象征意义——这是自2022年俄乌冲突爆发以来,两国首次以最高级别对话的形式直接磋商战事。从表面上看,这场峰会似乎传递出“和平信号”,但细究其背后的动机,却充满了地缘政治的算计与利益交换。

美国政府近年来对乌克兰的军援政策逐渐显露出“精算化”趋势。据《华尔街日报》报道,美国五角大楼已计划将部分原本承诺交付乌克兰的武器装备重新回收至美军仓库,这一举动被解读为美国试图削减对乌援助成本的信号。此外,美国在乌克兰问题上寻求“止损”,通过与俄罗斯直接对话,试图在维持“反俄姿态”的同时,为国内军工产业和财政支出“松绑”。

对俄罗斯而言,这场峰会既是展示“战略耐心”的机会,也是缓解国际孤立的重要契机。尽管俄军在战场上占据优势,但持续的消耗战已使俄罗斯陷入经济与外交的双重困境。据国际货币基金组织(IMF)最新数据显示,2025年上半年俄罗斯GDP增速降至1.2%,能源出口收入因西方限价政策下降了23%。普京选择此时与美国会面,既是为了试探美国的底线,也为寻求在制裁与冲突之间找到“中间道路”。

尽管美俄峰会被视为推动乌克兰危机解决的契机,但乌克兰与欧盟的反应却充满警惕与不满。乌克兰总统泽连斯基在峰会前夕的公开演讲中强调:“乌克兰的领土完整不容谈判。”这一表态直指美俄峰会的核心矛盾——俄罗斯对乌东四州的“主权主张”与乌克兰的“反割让立场”之间的不可调和性。乌克兰近期在库尔斯克地区的军事行动虽遭挫败,但其“以战促谈”的策略并未改变,试图通过展示军事韧性迫使美俄在谈判中保留乌克兰的“主权筹码”。

欧盟方面则对美俄峰会表现出明显的“战略不安”。欧盟委员会主席冯德莱恩在布鲁塞尔会议上直言:“任何损害乌克兰主权的协议都不会得到欧盟认可。”这一表态背后是欧盟对自身安全边界的担忧。当前,欧盟内部对乌克兰加入北约的分歧日益加剧,部分成员国如匈牙利、捷克已公开反对乌克兰加入北约的提议。此外,欧盟在能源与经济层面的“去俄罗斯化”进程也面临挑战,2025年7月数据显示,欧盟对俄罗斯能源的依赖率仍维持在15%左右,远高于美国的零依赖。

俄乌冲突已进入“消耗战”阶段,但其走向仍存在多重变数。俄军近期在乌克兰南部的推进显示其战术层面的优势,但俄罗斯的“战争经济”模式正面临严峻考验。据《经济学人》分析,俄罗斯的军费开支占GDP比重已突破8%,而其国防工业产能的极限逐渐显现。此外,乌克兰的远程打击能力对俄罗斯本土构成威胁,这种“对称性报复”正在削弱俄罗斯的“战场自信”。

乌克兰的“以战促谈”策略虽遭挫折,但其“混合战争”模式仍在发挥作用。乌克兰通过雇佣兵、无人机战术和网络攻击等手段成功延缓了俄军的进攻节奏。更重要的是,乌克兰通过“制造危机”迫使美欧持续提供援助。例如,2025年7月,乌克兰在黑海的“能源管道攻击”事件直接导致欧洲天然气价格飙升12%,迫使德国与法国加速对乌军援承诺。

美俄峰会不仅关乎俄乌冲突本身,更可能重塑全球地缘政治格局。中国外交部在峰会前夕释放出“中立”信号,强调“支持一切有利于和平的努力”。这一表态被解读为对美俄双方的“平衡策略”。一方面,中国希望借此巩固与俄罗斯的能源合作;另一方面,中国也试图通过“和平倡议”提升自身在亚太地区的外交影响力。

北约内部对乌克兰问题的分歧正在加剧。德国总理朔尔茨近期在柏林表示:“乌克兰加入北约的条件尚未成熟。”这一立场与美国的“激进支持”形成鲜明对比。北约的“内部分歧”不仅削弱了联盟的凝聚力,也为俄罗斯的“离间策略”提供了空间。

美俄峰会的最终结果难以预测,但其可能带来的影响值得深思。若峰会未能达成实质性协议,乌克兰与欧盟可能采取更激进的行动,从而加剧冲突升级。若峰会推动“阶段性停火”,乌克兰可能被迫接受“土地换和平”方案,而欧盟的能源安全与北约扩张将面临根本性挑战。无论结果如何,美俄峰会都将重塑大国竞争格局,美国在亚太的战略投入可能进一步削弱,而俄罗斯的“多极化”诉求或将获得更大支持。

美俄峰会的召开标志着俄乌冲突进入新的阶段,但其能否成为“转机”仍取决于各方的妥协意愿与战略智慧。对乌克兰而言,这场峰会是一场“生死博弈”;对欧盟来说,它是一次“安全考验”;而对全球而言,它可能成为21世纪地缘政治格局重塑的“分水岭”。

上一篇:健康我来说|减肥就是少吃饭?

下一篇:没有了